むし歯治療・歯周病治療・小児歯科

むし歯治療・歯周病治療・小児歯科

歯の表面の磨き残し(プラーク)には細菌が存在しており、飲食物の糖分を摂取・分解して酸を出します。この酸によって歯が溶かされますが、人の唾液には酸を中性に近づける働きがあります、また、カルシウムやリン酸を含み、これらの再石灰化と呼ばれる作用で溶かされた歯は修復されています。しかし、時間を決めず何度も間食を行うなど、糖分の摂取が頻繁であると、酸の緩衝や修復が追いつかず、歯が溶けた状態が続くことになります。その部分は放置すると崩壊し、むし歯となります。むし歯となった歯質は、自然に回復することはなく、歯科治療による修復が必要となります。

歯質は一人ひとり異なり、むし歯のなりやすさを左右します。歯質を強化するためには、歯の再石灰化を促すフッ化物(フッ素)を利用したり、唾液の分泌を促進するためによく噛んだりすることが効果的です。

歯並びにより歯磨きしにくい部位がある場合は、歯科矯正を検討しても良いかもしれません。また、歯磨きに自信のない方は、歯科医院で定期的な歯のクリーニングを受け、歯垢・歯石をしっかり除去することをお勧めします。

糖分の多い間食が増えると、口の中が酸性になり、むし歯になりやすい状態になります。間食を控えたり、糖分の少ないおやつを選んだり、バランスのとれた食生活を送るように心がけましょう。砂糖の代わりにキシリトールの摂取をお勧めします。

キシリトールやフッ化物(フッ素)には、むし歯の原因となる細菌の活動を抑える働きがあります。キシリトール配合ガムを噛む、フッ素入り歯磨き粉を使う、といったことを日常で意識するとともに、歯科での定期的なクリーニングで、歯垢や歯石を除去することが効果的です。

口の中で酸が作られるまでには、少し時間がかかります。むし歯予防には、糖分を摂取したら早めにうがいや歯磨きをして、むし歯の原因となる酸を取り除くことが効果的です。

歯の痛み方でむし歯の進行をある程度知ることができます。その進行具合によって治療方法が異なります。

C0.ごく初期のむし歯

症状

むし歯になっているものの、今のところ治療の必要がない要観察歯となります。

むし歯菌が放出する酸によってエナメル質が溶かされ始めている段階で、歯の表面が白く濁って見えますが、まだ穴は空いておらず、痛みなどの自覚症状もありません。

C1.歯の表面のむし歯

症状

歯の表面はエナメル質で覆われており、むし歯はまずエナメル質に発生します。エナメル質がむし歯になると、光沢がなくなり白っぽくザラザラした感じになります。むし歯は上の歯と下の歯の噛み合せの部分や、歯と歯の間などに発生しやすく、この段階ではまだほとんど痛みはありません。

C2.歯の内部まで進行したむし歯

症状

エナメル質の内側には象牙質がありますが、むし歯が象牙質まで進むとむし歯の部分が黒っぽく見え、冷たいものや熱いものを食べた時に歯が痛むことがあります。

C3.神経まで進行したむし歯

症状

象牙質の内側には、神経や血管が密集した歯髄があります。むし歯がさらに進行して、歯の神経までむし歯菌に感染してしまうと歯髄炎となり、歯がひどく痛みだします。こうなると、むし歯になった部分の歯を削るだけでなく、歯髄まで取らなくてはなりません。この段階まで進むと治療が終わるまで回数や時間がかかるうえ、神経をとってしまうと、まるで枯れ木のように折れたり割れたりしやすくなってしまいます。

C4.歯の根まで進行したむし歯

症状

むし歯によって歯の上の部分がほとんど溶けてしまい、歯の根に当たる歯根までむし歯が進行した状態を残根といいます。このような歯の根だけ残った部分の先端に膿の袋ができることがあります。この膿の袋が炎症し腫れてきます。ここまで進むと歯を抜かざるをえなくなる場合が多くなります。

従来むし歯の検査では、肉眼での検査とレントゲン検査が行われてきました。レントゲン検査は目に見えない箇所の診断に有効ですが、3次元的な構造を持つ歯の状態を2次元のフィルム上で判断するため、歯科医師の経験則による診断になり、初期むし歯の発見が遅れてしまう可能性があります。

初期むし歯はしっかり検査を行って適切な予防プログラムで管理を行うことで、削らずに済む場合があります。

当院ではレントゲン検査と高倍率の拡大鏡を用いてできるだけ正確にむし歯の発見と治療を行います。

一昔前までのむし歯治療といえば歯を削っていましたが、最近では治療法が改良されて、健康な部分は削らずに残すことができるようになりました。当院ではなるべく削らずに歯を残す治療を行います。

痛みに対する不安、治療内容に対する不安、歯を削る際の音や環境に対する不安など、様々な不安を持って来院されると思います。

当院では治療に対する不安をなくすために、笑気吸入麻酔鎮静法を用いたり、局所麻酔を行う時も、表面麻酔を行ったうえで電動麻酔を使用し、痛みに配慮した治療を心がけております。

歯周病とは、歯の周りの組織に炎症が起こっている状態です。炎症が歯肉だけに留まっている状態を「歯肉炎」と言い、炎症が歯槽骨や歯根膜にまで広がっている状態を「歯周炎(歯槽膿漏・しそうのうろう)」と言います。歯周病の特徴は、痛みがなく静かに進行していくことです。歯茎に炎症が起き、歯との間「歯周ポケット」が深くなっていくと、腫れたり、グラグラしたり、物が噛めなくなり、最後には歯が抜け落ちてしまいます。近年、歯周病は大切な歯を奪ってしまうだけでなく、全身疾患とも深い関わりがあることがわかってきました。歯周病菌が肺や血液を通じて全身をめぐり、糖尿病や生活習慣病など様々なトラブルを引き起こすことがあります。

歯周病の原因は、大きく2つに分けられます。

プラーク(歯垢)

歯周病の直接の原因はプラークです。プラークは多くの種類の細菌が増殖してかたまりとなったもので、ブラッシングが充分でなかったり、砂糖を過剰に摂取したりすると、細菌がネバネバした物質を作り出し、歯の表面に付着します。

プラークは粘着性が強くうがいをした程度では落ちません。

リスクファクター

(危険因子)

歯周病の直接の原因はプラークですが、「口腔内の環境」や「生活習慣」の中には間接的に歯周病を悪化させるリスクファクターと呼ばれる危険因子が潜んでいます。歯周病が生活習慣病の一つと言われるのはそのためです。

このような方は歯周病になりやすかったり、進行が速い傾向にあったりします。歯周病予防には、適切な歯みがきでプラークを取り除くことが基本ですが、歯周病のリスクファクターを少なくすることも大切です。

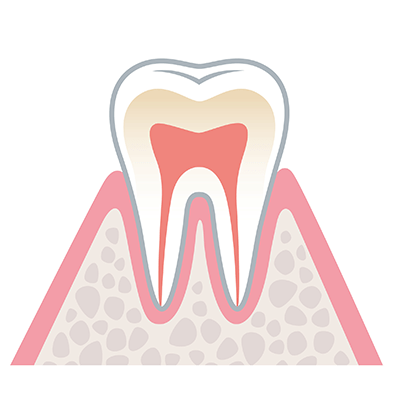

①健康な歯周組織

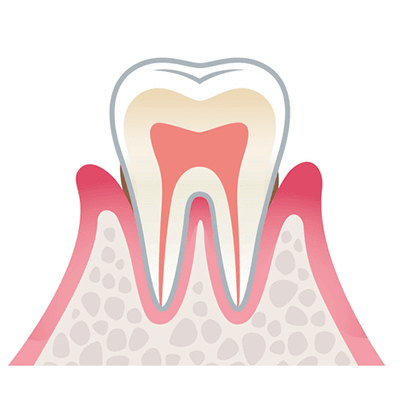

歯周炎(軽度)

歯茎に炎症が起き、歯との間「歯周ポケット」が深くなります。痛みはまだありませんが、ブラッシング時に出血することがあります。

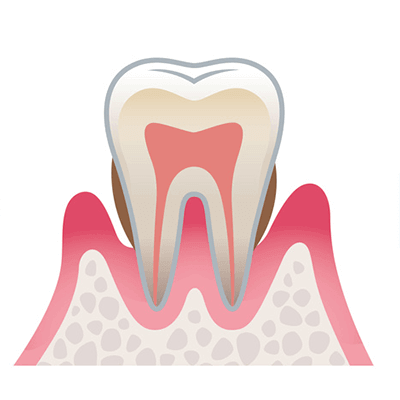

歯周炎(中等度)

炎症が深まり、歯周病菌が顎の骨にまで達しています。歯周ポケットが深くなり、歯はグラグラしはじめます。

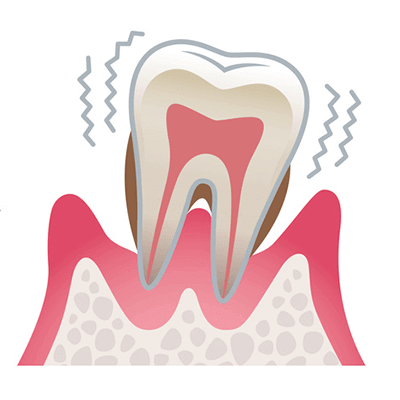

歯周炎(重度)

顎の骨が半分以上溶けています。歯周ポケットがかなり深くなり、歯は更にグラグラの状態になります。ここまでくると、最終的に歯は抜け落ちてしまいます。

現状のブラッシングでどこが磨けていて、どこが磨けていないかをよく理解した上で、正しいブラッシング方法を学んでいきます。

歯石は歯面に付着したプラークに唾液中のリン、カルシウムが混じって石灰化したものです。歯に付着しておりそれ自体の病原性はありませんが、表面がでこぼこしていて、歯垢が付きやすいため、一般的に超音波スケーラーやキュレットスケーラーを使用して取り除きます。

歯槽骨の破壊が大きく、歯周ポケットが深い場合には、ポケットの外から器具で歯垢や歯石を取り除くことは不可能です。このような場合には、歯肉を開いて歯根を露出させ歯垢や歯石を取り除きます。また歯を支える歯槽骨が大きく欠損している場合、歯周組織を再生できる薬剤を用いて再生療法を行います。

治療が終わった後に継続して、良い状態を維持することをいいます。そのためには、歯科医師のチェックと歯科衛生士による専門的なお口の清掃(クリーニング)を定期的に行います。最低でも半年に1回は定期的にチェックを受けましょう。進行した歯周病の治療が終わった方は、1~3か月のサイクルで来院し安定した歯茎の状態を管理していくことが大切です。

大人と子どもの歯科では何が違うのかと言いますと、成長期で変化し続ける子どもの歯と、永久歯が揃っている大人、という点が大きな違いになります。小児歯列期は、永久歯を正しい位置へと導き、噛み合わせを含めた骨格形成をサポートする役割があります。そんな繊細な子どもたちの歯を専門に診るのが小児歯科になります。

小児歯科は、多くは0歳から12歳くらいを対象にしています。乳歯は永久歯より柔らかくてむし歯になりやすいうえ、むし歯の進行も早いので日頃から気を付けることが大切です。残念なことに、乳歯だからむし歯になっても問題ない、永久歯という変わりがあるから大丈夫と認識されている方も少なくありません。その考えは大変危険です。乳歯には丈夫な永久歯が生えるための準備や、永久歯を正しい位置に導くといった役割があります。

まずはお子様の大切な歯をむし歯にさせないということが一番重要です。当院の小児歯科では予防歯科を徹底し、お子様の大切な歯を守ります。

子どもの歯(乳歯)は大人の歯(永久歯)と異なる特徴があります。

生え変わる

乳歯の下には永久歯がおり、生え変わりを待っています。生え変わるからと言ってむし歯を放置すると、永久歯のむし歯や不正咬合を招きます。乳歯を大切にしましょう。

むし歯になりやすい

乳歯は「歯の層であるエナメル質・象牙質が薄く柔らかい」ことがわかっています。そのため、もろく簡単にむし歯が進行してしまいます。また、永久歯に比べて歯が酸に弱くむし歯になりやすいのですが、歯の表面積も小さく隣の歯との距離が近いため、1本の歯がむし歯になるとその隣にもすぐ広がってしまいます。

むし歯の痛みに気づきにくい

子どもは自分の歯の状態の確認を行うことはありませんし、自分の歯の変化に気が付くことはほとんどありません。また、永久歯のむし歯のようにお水を飲んだ時にしみたりすることもほぼまれです。毎日の親御さんのブラッシングで気が付かなければ、むし歯の存在に気が付かず放置してしまうことになります。

歯が小さい

乳歯は外側の硬いエナメル質やその次の象牙質の厚さが永久歯の半分しかありません。歯の大きさが小さいということは、それを構成する歯の層の厚みも薄いということです。そのため、硬度も弱くもろくなっています。

歯の生え方や年齢、また発育に合わせたその時その時の歯磨きの方法をご指導します。保護者の方には仕上げ磨きのコツなどもお伝えしていますので、ぜひご活用ください。

5歳までは自分でちゃんと磨けないので、親御さんがしっかりと仕上げ磨きをしてあげてください。また、仕上げ磨きは9歳〜12歳くらいまで続けましょう。「小学校になっても、仕上げ磨きって必要なの?」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、この時期は乳歯に混ざって永久歯が生えてくる大切なタイミングです。特にむし歯になりやすい「6歳臼歯」という大人の歯が生えますので、しっかりと仕上げ磨きしてあげることが大切です。

歯の再石灰化を促し、歯質を強くする「フッ素」を歯の表面に塗る処置です。当院では、一般的なフッ素塗布に加え、フッ素入りの歯磨きペーストやジェル、うがい薬などを、さまざまなデンタルケア用品を併用します。

子どもの奥歯は永久歯に比べ、歯質は薄く、溝は深く噛み合わせ面に食べカスが溜まりやすいです。そのため歯ブラシは届きにくく、むし歯になりやすいポイントです。そこであらかじめ溝にレジン(歯科用プラスチック)を詰めて、むし歯を予防します。レジンは白いので目立つこともありません。当院ではシーラント処置の際、フッ素徐放性のものを使用しています。レジン自体に歯を強くするフッ素を放出する性質があるため、溝を守るだけでなくむし歯予防効果も期待できます。

当院では、まずお子様の歯をむし歯にさせないように予防の観点からアプローチしていきます。お子様と保護者の方にどうすれば、むし歯は防げるのか、正しい知識を持っていただけるようにサポートしていきます。小児歯科で一番大切なのが、子どもに恐怖を感じさせないことです。当院では、治療が苦手なお子様に対して、むりやり行うことはいたしません。まずは、バキュームやタービンなど、治療で使用する道具の使用目的を説明し、道具の使い方、使う練習のトレーニングを行います。道具を上手に使えるようになることで、今その道具で何をしているか知ることができるため、知らない恐怖を取り除くことができ、不安なく治療を受けていただくことができます。繰り返しになりますが、まずはむし歯にならないように『予防歯科の徹底』これが一番大切です。

TOP