歯科口腔外科・インプラント・義歯(入れ歯)

歯科口腔外科・インプラント・義歯(入れ歯)

歯科口腔外科は、口腔(口の中)、顎(あご)、顔面、ならびにその隣接組織を対象とする診療科です。親知らずの抜歯をはじめ、全身疾患をお持ちの方の外科処置、顎関節症、交通事故やスポーツなどで生じた外傷、嚢胞・良性・悪性腫瘍などの外科的疾患や、口腔粘膜疾患、先天性の唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)手術、顎変形症、唾液腺疾患、神経性疾患なども治療対象としています。

口腔領域には歯が原因となるものから、口腔がんまで様々な疾患が発生しますが、こうした疾患を扱う歯科口腔外科は、お口まわりの病気のプロフェッショナルでもあります。親知らずが気になる、顎が開かない、口の中が痛い、膿がたまっているなどの異常が認められたら、お気軽にご相談ください。

歯科口腔外科での身近な外来手術に「親知らずの抜歯」があります。「親知らず」は、奥歯の一番奥に生えてくる永久歯で、「第3大臼歯(だいさんだいきゅうし)」とも呼ばれています。一般的に生えてくる時期は10代後半から20代前半ですが、まれに30~40歳頃に生えてくる場合もあります。はじめから「親知らず」がない方や上下左右の4本が揃っていない方など、個人差があります。また、まっすぐに生えてくるとは限らず、斜めに生えたり、埋まったままのこともあります。

「親知らず」は、必ず抜かなければならないというものではなく、痛みがない場合や周りの歯や歯列に影響がない場合は無理に抜く必要はありません。抜歯が必要な症状としては、

などが挙げられます。

一般的に抜歯は、むし歯や歯髄炎、歯周病などが進行し、歯の保存が不可能になった場合に行われます。当院ではできうる限り歯を残す治療をご提案しますが、一方で大変残念ながら抜歯を必要とするケースも存在します。また歯の矯正や他の疾患の治療のために抜歯を行うこともあります。

また高血圧・糖尿病・脳血管疾患・内服薬の影響を考慮する必要がある方など全身疾患に配慮する必要がある場合も近年増加しております。

当院では親知らずだけでなく、全身疾患がある方の抜歯も万全の態勢を整えて行っています。

様々な全身疾患の方への歯科治療に関する知識や経験があり、また安全に配慮した最新の設備が当院には備わっておりますので、そういった方も安心して受診いただけます。

口の粘膜(舌・頬・口蓋・口底・口唇・歯肉など)に、炎症や腫瘍、アレルギー症状などが出現する疾患をいいます。口腔内の粘膜は刺激を受けやすく、常在菌も多く存在しています。そのため症状が変化しやすいという特徴がありますが、「腫れ」、「えぐれ」、「変色部位」などを入念に診断し、適切な治療へとつなげています。

口腔腫瘍は、大きく良性腫瘍と悪性腫瘍に分けられます。良性腫瘍には顎骨という硬組織に生じる歯原性腫瘍(エナメル上皮腫、歯牙腫など)、軟組織に生じる非歯原性腫瘍(乳頭腫、線維腫、血管腫など)があります。一方、悪性腫瘍である口腔がんは、発生部位によって分類されており、舌がんや歯ぐきにできる歯肉がんが代表的です。

口腔がんの発生要因は数多くありますが、代表的なものは喫煙と飲酒です。喫煙者の口腔がんによる死亡率は、非喫煙者の約4倍といわれており、重度の飲酒もハイリスク因子と考えられています。不潔な口腔衛生状態やヒトパピローマウイルス(HPV)感染なども原因とされています。

口腔がんのできやすい場所は舌・歯茎・頬の粘膜です。中高年齢の方は、少しでも気になることがあれば、診察を受けることが大切です。

顎の関節とその顎に関連する筋肉(咀嚼筋)の病気です。「顎が思い通りに動かずに、食べ物が噛みにくい」「顎を動かすとカックン、コッキンといった不快な音がする」「痛みで口が開かない」といった症状が認められますが、顎だけでなく、片頭痛や肩こり、腕や指のしびれ、鼻や耳にも不快感が生じることもあります。原因としては、ストレスを含む精神的な要因、噛み合わせの異常、夜間の歯ぎしりやくいしばり、頬杖などの癖、解剖学的な問題などが考えられています。

症状は多岐にわたり、軽度から重度まで個人差が大きいという特徴がありますが、重い症状の場合、放置すると進行して顎の機能が破壊されてしまうこともあります。症状があればお早めの受診をおすすめします。

口まわりや口内、顔面に負った外傷を顎顔面外傷といいます。歯の割れ・折れ・打撲・脱臼、口腔内粘膜の傷、顔の皮膚の傷、顎顔面骨の骨折などがあります。交通事故や転倒、打撲など原因は様々です。顎顔面外傷は機能面の問題もありますが、外見面でも問題になることがあります。負傷箇所にもよりますが、早期治療によって両面とも回復が望めますので早めの受診が大切です。

上顎骨や下顎骨、あるいは両方の形や大きさ、位置異常によって、顔面の変形や咬合不全を起こしている状態をいいます。通常の矯正治療で対応できない顎変形症は、外科的矯正手術が検討されることがあります。治療は噛み合わせの改善に重点が置かれます。

インプラントとは、失った歯の代わりとしてあごの骨に直接埋め込み、それを土台にして人工の歯を取り付ける治療法のことです。歯科診療に用いられるインプラントは、「デンタルインプラント」と言いますが、近年は歯科におけるインプラント治療が一般的になっています。歯を失った箇所に人工の歯根(インプラント)を埋入し、歯を補う治療法です。従来は、歯を失った治療法としてブリッジや入れ歯が一般的でしたが、近年はインプラント治療を希望される患者様が増えています。

自分自身の歯のように

何でもよく噛める

インプラントは、自分自身の歯と同じようにあごの骨の中に埋め込まれているため固いものでも良く噛める。義歯の場合だと、かみ合わせた時の力は自分自身の歯の場合の1/3程度まで低下することが分かっています。

両隣の歯を削る必要がない

歯を喪失した場合、欠損歯の代わりとなる人工の歯を両隣の歯のかぶせ物と一体つくるブリッジという治療法がありますが、この場合は欠損歯の両隣の歯を削らなければならないのですが、インプラントの場合はその必要がありません。

残っている歯に負担がかからない

奥歯の場合、かみ合わせの力は数十キロにもなるのですが、インプラント自体がかみ合わせの力を負担してくれるので、両隣の歯を守ってくれているのです。

違和感が少ない・見た目が自然

自分自身の歯が生えていた時の状態をもっとも近似的に再現できるので違和感が少なく、見た目が自然にできます。

外科手術が必要

日帰りで2~3時間程度の手術が必要になります。

治療に時間がかかる

インプラントを入れたあとは、骨と結合するまで待つ必要があります。

症例によりますが、診断から治療終了まで6~12か月くらいかかることが多いです。

保険がきかない

治療費は10割負担になるため、保険治療と比較して高額になります。

成功率が100%ではない

インプラントを正しく埋入した場合でも、約3%ほどの確率で骨と結合しない場合があります。骨の条件が悪い場合は成功率は下がります。骨とつかなかった場合は、一度除去して、再度埋入するか、別の方法で歯を補うことになります。

治療前の検討

レントゲン写真や歯周病検査の記録、歯型の模型などをもとに、どの位置に何本インプラントが必要かを検討します。

3Dシミュレーション

CT撮影等を行い、顎の骨がインプラントに適した状態か、どのインプラントをどういった術式で埋入すべきか等をシミュレーションします。

検査結果を元にカウンセリング

①②で得た資料とシミュレーションをもとに、インプラントの治療計画を作成し、患者様の希望も聞きながら最適なプランをご提案します。

また、この時点で詳細な料金のお見積もりや、治療にあたっての細かい注意事項をご説明し、患者様の意思の再確認を行います。

サージカルガイドの作製

必要に応じて、3Dプリンターを用いてサージカルガイドを作成します。

サージカルガイドは穴のあいたマウスピースのような装置で、ガイドを用いるとCTシミュレーション上のインプラントの位置・角度を実際の口の中で正確に再現することができます。

インプラント手術

インプラントを入れる手術を行います。

支えとなる骨が不十分な場合は、他部位の骨や人工骨を移植する術式などを併用することもあります。

手術は1回法と2回法があり、1回法ではインプラントの頭のパーツが歯ぐきから見えている状態で手術を終えますが、2回法の場合は歯ぐきの中にインプラントを埋めてしまって治りを待ちます。

インプラントと骨の結合

インプラントが周囲の骨と結合するのを待ちます。

患者様の骨の状態にもよりますが、2~6か月くらいの期間がかかります。

二次手術(二回法の場合のみ)

歯肉を再度切開して、インプラントの頭出しを行います。

仮歯の作製

型取りを行い、仮歯(チタンの芯+プラスチック)を取り付けます。

この際に、かみ合わせや舌の違和感、頬を噛むなどといった問題がないかを確認し、調整します。

被せ物の装着

再度型取りを行い、最終的な人工の歯を取り付けます。

メンテナンス

清掃方法の指導をさせていただき、定期的なメンテナンスで管理していきます。

※インプラントはメンテナンスが重要です。必ず定期的に通院してください。

歯を失った場合の治療法には、差し歯やブリッジ、インプラントなどのほかに「入れ歯治療」があります。入れ歯には、総入れ歯や部分入れ歯など様々な種類があり、材質や構造も多様で、患者様一人ひとりのご希望やライフスタイルに合わせて製作することができます。入れ歯は、「食事を味わう」「噛みしめる」「喋る」「笑う」などの行動を支える体の一部となり、健やかな毎日を送るためには、お口にフィットする入れ歯を手に入れることがとても大切です。当院ではお口全体の治療計画をしっかり立てて、十分なカウンセリングを重ねて一緒に考えながら治療を進めていきます。

入れ歯は保険診療の範囲内で製作できるものと自費診療によるものがあります。保険診療の入れ歯は、保険適用内で決められた素材や製作工程で製作するため、費用を安く抑えることができるというメリットがあります。一方、自費診療の入れ歯は、見た目の自然さ、お口へのフィット感などをより重視して製作するため、保険適用外の高価な素材を使用し、製作工程も保険の入れ歯より複雑な工程になります。「より安価に製作したい」というご希望であれば、保険診療での入れ歯をおすすめします。しかし、審美性や機能性をより求めるのであれば、精密に製作する自費診療の入れ歯をおすすめします。

レジン床義歯

歯科用のプラスチックであるレジンで作製します。保険診療のため治療費が安く、適用範囲は広いのでほとんどの症例に適応することができます。デメリットは、残存している歯に引っ掛ける義歯の維持装置の金具が目立ってしまうこと、奥歯にかかる噛み締めた時の力は数十キロにもなるので、義歯の強度を確保するために厚みが必要で使用時に違和感が生じやすいのです。

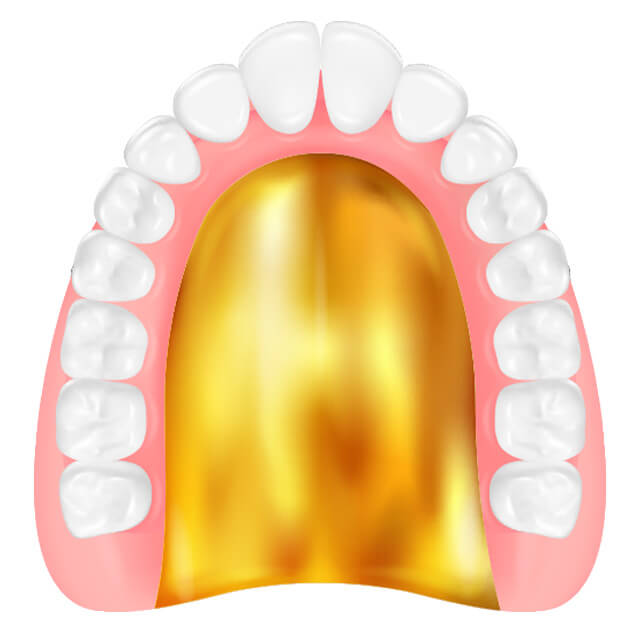

ゴールド床入れ歯

金合金を用いて作製します。費用は比較的高額になりますが、金属アレルギーや体への影響は少なく、腐食や変色は起こりません。

チタン床義歯

チタンを用いて作製します。チタンは体の中に埋め込むことが出来るほど安全性の高い金属で、安心して長く使用できます。また、チタンは金属の中でも軽量のため重さを感じにくいので違和感が少ないのです。

コバルトクロム床義歯

コバルトクロムを用いて作製いたします。コバルトクロムは義歯素材として長い歴史のある安心できる素材です。耐久性と快適性に優れており、金属床の中では比較的安価で製作できます。

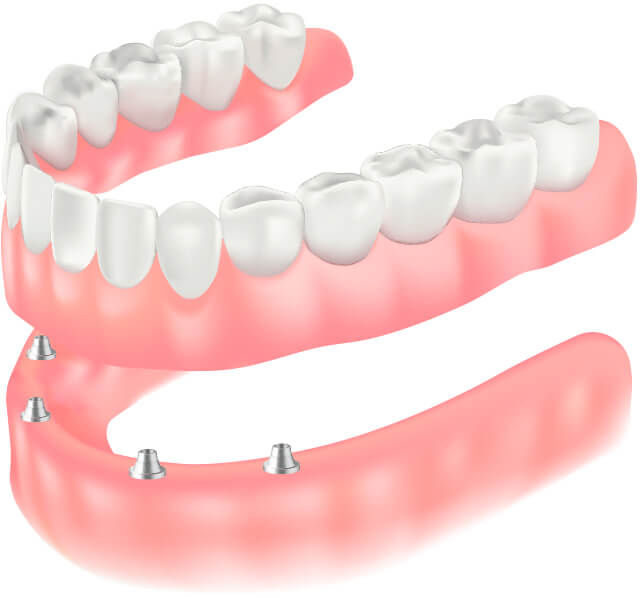

インプラント義歯

インプラントを併用した入れ歯です。埋入したインプラントの上にぴったりと合う入れ歯を装着します。インプラントと入れ歯がしっかりと固定されるので、入れ歯の横揺れがなくなり、よく噛めるようになります。また通常の入れ歯より小さく作れますので違和感が少なくなります。

ノンクラスプデンチャー

樹脂のみで作製しており、薄く軽く弾力感があるため装着時の違和感が少ないことが特徴です。健康保険で作製した場合、義歯を安定させるためにお口の中に残存している歯に金属製の維持装置を掛けるので見た目に難がありますが、ノンクラスプデンチャーでは金属を用いないため見た目が良いのと金属アレルギーの心配がないのです。

マグネットデンチャー

磁石を入れ歯と残った歯の両方に取り付けて装着します。磁石がしっかりと吸着し合うため、安定感に優れています。見た目は自然で、残った歯の根元を利用できるので装着時の違和感が少ないです。

問診・カウンセリング

患者様一人ひとりに適した入れ歯を製作するため、ご要望や口内のお悩み、ライフスタイルなどを詳細にヒアリングさせていただき、お口の状態を検査して、治療計画を立てていきます。

個人トレーの製作

実際の入れ歯製作ではまず、大まかな型(個人トレー)をつくります。

精密な型取り

2で製作した個人トレーを用いて精密な型を取ります。この型から「咬合床」と呼ばれる土台をつくります。

噛み合わせの決定

咬合床を使って噛み合わせ位置を採取します。これを咬合採得といい、患者様の顎の上下の位置関係を調べて決定します。

仮入れ歯の製作

人工歯を排列し、ロウで仮入れ歯を製作します。入れ歯の高さの再現性、見た目やフィット感などを確認します。

入れ歯の完成

必要に応じて仮入れ歯を調整して、本入れ歯用の素材で製作します。完成した入れ歯を患者様のお口に合わせていきます。

調整

入れ歯は、ただ入れているだけのときと、食事しているときでは違った動きをします。新しい入れ歯は、歯ぐきになじんでいないので、使用していただきながら問題点を確認し、しっかり噛めるように調整していく必要があります。個人差はありますが、3~4回程度は調整が必要になります

TOP